Israel Centeno

El escritor incómodo: un ejercicio de contrahistoria personal

Por Israel Centeno

Hubo un tiempo en que “internacionalismo” significaba solidaridad. Una palabra romántica, como escrita en manifiestos sobre papel cebolla, llena de promesas de hermandad universal. Pero el romance no duró. Desde la Primera Internacional hasta la Komintern, lo que comenzó como un proyecto de emancipación a menudo colapsó en centralismo, control y ambición imperial, envueltos en retórica revolucionaria.

Hoy, una nueva clase de Internacional está en marcha. No habla ruso, habla inglés. No opera desde Moscú, sino desde Cambridge, Brooklyn, Palo Alto y Berlín. Su alcance es cultural, no militar. Su tono es inclusivo, no autoritario. Pero su impulso es inconfundiblemente imperial. Llamémosla La Internacional Rosa.

Esta nueva Internacional se alimenta de hashtags, becas, circuitos de premios, festivales curados y culpa institucional. Afirma amplificar las voces del Sur Global, pero solo aquellas que encajan en una narrativa digerible. Si tu historia es demasiado desordenada, políticamente ambivalente o difícil de etiquetar, quedas fuera. Si tu trauma no produce capital poético, o tu rebelión no halaga el estado de ánimo dominante, eres invisible.

Seamos claros: esto no se trata de solidaridad. Se trata de marca. De empaquetar la periferia para el consumo cultural. No es ayuda, es curaduría. Los autores se convierten en fichas. La identidad en escenografía. Y cualquier desviación del guion se trata con sospecha. Puedes ser radical, claro, pero en la dirección correcta.

La literatura se convierte en una ceremonia de pertenencia. Se espera que digas las cosas correctas, cites a los pensadores adecuados, asientas ante los dogmas correctos. Mientras tanto, las mismas instituciones que una vez condenaron el colonialismo ahora deciden, sin ironía, quién puede “representar” a quién. Un nuevo imperialismo, ahora con declaraciones de diversidad, equidad e inclusión, una cara sonriente y un logo en tonos pastel.

¿Y qué pasa con aquellos que no encajan? Escritores que no escriben desde la culpa. Que critican tanto al imperio como a la revolución. Que se niegan a romantizar la pobreza o a instrumentalizar la identidad. Se convierten en casos atípicos. O peor: problemáticos. El sistema no sabe qué hacer con ellos, así que los borra. No con censura, sino con silencio.

Próximamente: los editores que prometen “dar voz”, pero solo si esa voz armoniza con el coro. Porque en la Internacional Rosa, la libertad de expresión existe, siempre y cuando no perturbe el rosa.

Escritores como Roberto Bolaño, Heberto Padilla y José Revueltas sabían —cada uno en su propio registro histórico y estilístico— que el costo de escribir con verdad no era simbólico. Era el exilio. El silencio. El encarcelamiento. O peor: la absorción por el sistema que buscaban confrontar.

Bolaño, en Los detectives salvajes y Entre paréntesis, advirtió sobre la cooptación de la rebelión, de cómo la poesía podía convertirse en un cementerio estetizado. Padilla vivió el terror de la “confesión”, donde la literatura ya no era arte sino prueba de fidelidad ideológica. Y Revueltas, escribiendo desde la prisión de Lecumberri, vio de primera mano la violencia de las instituciones —estatales y literarias— cuando se enfrentaban a la libertad imperdonable de un escritor que se negaba a desempeñar el papel asignado.

En el mundo de hoy, no serás encarcelado por pensar de manera incorrecta, pero podrías ser desinvitado. No serás silenciado por decreto, sino por omisión algorítmica. Esa es la nueva forma de disciplina literaria. Más suave, sí. Pero igual de efectiva.

La Universidad y el Colapso del Pensamiento Plural

La universidad, en su concepción más elevada, estaba destinada a ser un espacio donde todas las corrientes de pensamiento pudieran estudiarse libremente, donde ninguna idea fuera reprimida o reducida a una categoría sospechosa. Un lugar donde la duda tuviera el mismo derecho de asilo que la certeza, y donde el pensamiento no requiriera una visa ideológica para circular.

Pero ese modelo está siendo reemplazado silenciosamente por otro: el campus como un espacio de corrección simbólica, donde ciertas ideas son toleradas como se tolera a un invitado disruptivo —cordialmente, brevemente y con límites claros. En lugar de pluralismo, encontramos gestión del discurso. En lugar de debate, afirmación ritual de tesis preaprobadas. A los estudiantes se les enseña no a pensar libremente, sino a reconocer y recitar el guion aceptable. La adhesión se celebra más que la disidencia.

Este fenómeno no se limita a un país o cultura. En Estados Unidos, por ejemplo, el caso de la profesora Kathleen Stock en la Universidad de Sussex ilustra cómo expresar opiniones que desafían las ideologías dominantes puede llevar al aislamiento académico y personal. Stock, quien cuestionó ciertos aspectos de la teoría de género, enfrentó tal presión y protesta que finalmente se vio obligada a renunciar.

En otro caso, el historiador Michael Phillips fue despedido del Collin College en Texas después de expresar públicamente opiniones sobre monumentos confederados y políticas de salud pública. Phillips argumentó que su despido fue una represalia directa por sus opiniones políticas, planteando preguntas urgentes sobre la libertad académica en las instituciones estadounidenses.

Y en la Universidad de Harvard, un ensayo del académico palestino Rabea Eghbariah fue aceptado y luego retirado de la Harvard Law Review, supuestamente debido a presiones internas y externas. El artículo trataba sobre el conflicto israelí-palestino, un tema que sigue siendo tabú incluso en entornos académicos que afirman defender la investigación abierta.

Estos casos revelan una tendencia preocupante: la universidad, una vez bastión de la libertad de pensamiento y expresión, está siendo moldeada cada vez más por fuerzas ideológicas que estrechan el espectro del discurso legítimo. El resultado es una erosión sutil pero poderosa de la independencia académica.

Es crucial recordar que la verdadera esencia de la universidad radica en su capacidad para albergar una multiplicidad de voces y perspectivas. Solo fomentando un entorno donde todas las ideas puedan discutirse y examinarse críticamente, sin temor a represalias, podemos preservar la integridad y la misión fundamental de la educación superior.

Siempre me quedó la duda.

¿Qué habría pasado si, en vez de llegar a Estados Unidos huyendo —sí, huyendo— de un régimen autoritario disfrazado de redención popular, yo hubiese venido como uno de sus simpatizantes? ¿Qué habría sido de mí si mi narrativa hubiera estado en línea con la del antiimperialismo cultural que tanto gusta en ciertos circuitos universitarios y editoriales de izquierda en este país? ¿Si, en vez de resistirme al culto al comandante, lo hubiese transformado en materia poética? ¿Si mi exilio no hubiese sido un acto ético, sino una estrategia estilística?

Vine en 2010. Chávez aún era un fetiche progresista. Aquí, en ciertas mesas y fundaciones, se lo defendía como quien defiende a un artista incomprendido. La izquierda norteamericana, o al menos su clase ilustrada, no había aún metabolizado los horrores del chavismo. A excepción de espacios como City of Asylum, en Pittsburgh, donde encontré resguardo sin condiciones ideológicas, todo lo demás parecía estar teñido por una simpatía ambigua hacia ese experimento tropical. Un experimento que ya entonces estaba arrasando con instituciones, con vidas, con la verdad.

Nunca me fui del todo del margen. Ni en Venezuela ni en Estados Unidos. Y eso, en literatura, tiene un precio. En España, por ejemplo, fui acogido por una editorial con entusiasmo, pero luego… silencio. ¿Intrigas personales? Tal vez. Pero sería ingenuo no ver el mapa: el ascenso de Podemos, los vínculos culturales con el chavismo, el subsidio del PSOE a editoriales que abrazaban con fervor la “marea rosa” latinoamericana. Es difícil pensar que todo fue casualidad. Fui incómodo para mi editor, y lo sigo siendo para un sistema que prefiere escritores alineados a causas, no a verdades.

En Estados Unidos, el mercado editorial es otra cosa: más vasto, más encriptado, más impermeable. Si no pasas por Iowa, si no eres parte del circuito académico, si no aprendes el discurso aceptado —el antiamericanismo performativo, el rechazo ritual al imperio, incluso desde dentro del imperio— quedas fuera del juego. Y yo no aprendí ese idioma. No lo hablo. Nunca quise.

Y si, además de simpatizar con Chávez, hubiese hablado mal —y con fervor performático— de Álvaro Uribe en cada entrevista, si hubiese hecho de mi obra un alegato contra las “castas” latinoamericanas —con C mayúscula y rabia curada en clase de teoría poscolonial—, quizás mi recepción habría sido distinta. No importa cuán matizado sea tu pensamiento: si no dices lo que esperan oír, te leen con desconfianza.

No estoy diciendo que no haya sido crítico. Pero mi crítica no fue de esas que se entregan como discursos de investidura. No hubo pronunciamientos oportunos ni hashtags indignados. Mi escritura no encajaba en el molde de lo políticamente correcto que ciertas instituciones estadounidenses —y sus homólogas hispanoamericanas— esperan del escritor “latino”. No me ofrecí como víctima dócil. No abracé el romanticismo narco, ni endulcé la barbarie con corridos literarios. No hice poesía de la violencia para decorar vitrinas de librerías universitarias.

Tampoco milité en el nuevo puritanismo. No construí una voz masculina fingidamente culpable, ni una virilidad arrepentida que pidiera perdón de antemano por haber nacido hombre en América Latina. No escribí desde el mandato de la corrección ideológica ni desde la agenda de redención posmoderna. No me inventé un feminismo de ocasión para agradar a lectoras entrenadas en detectar la sensibilidad aliada. Preferí el riesgo: el de escribir desde donde me dolía, no desde donde convenía

En una de las pocas veces que fui invitado a leer en una universidad estadounidense, se me acercó un profesor —blanco, con gafas redondas, camisa de cuadros, la culpa bien planchada— y me pidió perdón. No por algo concreto. No por él. Por “el daño que le habíamos hecho a tu país”, dijo, con una gravedad de misa laica.

Yo lo miré con la incomodidad de quien no está acostumbrado a las genuflexiones morales.

—No tienen por qué disculparse —le dije—. Ni usted, ni los americanos en general.

Él me miró sorprendido, como si acabara de invalidar una ceremonia.

—Gracias a los americanos —continué—, Venezuela desarrolló una industria petrolera. Altamente calificada. Moderna. Profesional. Con ella, y a pesar de todos los errores, Venezuela entró en el siglo XX. Con esa industria se construyó infraestructura, se formaron ingenieros, se erigieron ciudades, se diseñó una clase media.

—¿Y sabe cuándo empezó nuestra tragedia? —le pregunté—. Cuando se decidió desmantelar todo eso. Cuando nos convencieron de que esa herencia era pecado. Cuando nos dijeron que era mejor volver al siglo XIX en nombre del pueblo, de la identidad, del petróleo nuestro y de la revolución redentora.

No hubo respuesta. Solo silencio. El tipo que necesitaba sentirse redentor se había topado con una víctima que no aceptaba su misa.

Y quizá eso explique por qué nunca se me invitó, ni siquiera, a enseñar a decir “ba-ba-ba, pe-a-pa-pa”. El abecedario que otros pronunciaban con seguridad se me negó incluso como posibilidad didáctica. Yo, con libros publicados, con experiencia de vida, con lecturas cruzadas entre dos mundos, no era apto para enseñar ni lo más básico. Porque no pasé por los seminarios adecuados, porque no tenía el perfil discursivo exigido, porque no podía sentarme en todos los paneles de género ni en las mesas donde se reparte el derecho de hablar en nombre de lo latinoamericano.

Ni siquiera el conocimiento cultural —ese que se construye no con teoría sino con cicatrices— tenía lugar. Yo no era un traductor del dolor al lenguaje académico. No era útil. No era domesticable.

Y por eso me convertí en lo que nunca buscaron: una voz que no pide permiso ni acta de autenticidad para hablar.

Escribo desde el margen del margen.

En inglés con acento.

En español con vértigo.

Y aún no sé si eso es una derrota… o el único lugar desde donde vale la pena escribir.

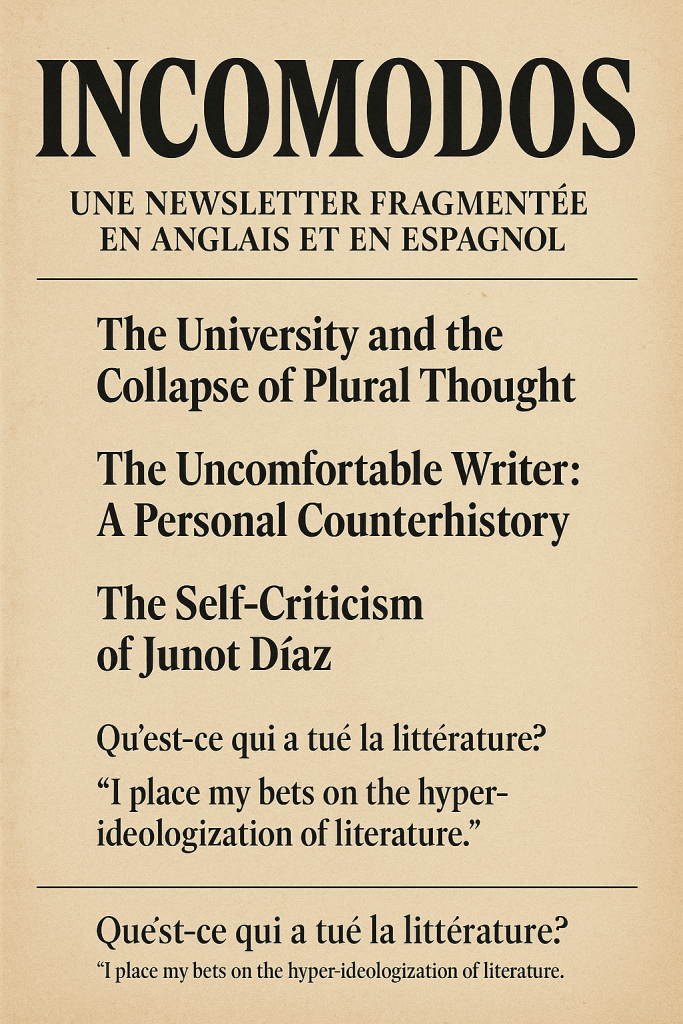

¿Qué mató a la literatura?

¿Fue la hiperideologización o las nuevas plataformas tecnológicas?

Apuesto por la hiperideologización.

Porque la tecnología, al fin y al cabo, es solo una herramienta.

Pero la ideología, mal digerida y convertida en dogma, es un cuchillo disfrazado de brújula.

La literatura puede adaptarse a formatos digitales.

Lo que no puede sobrevivir es que se le exija obedecer.

Leave a comment