Israel Centeno

El Cíclope Autoritario

Diario de lectura – Día 1

Pittsburgh, 16 de mayo. Día largo, denso, de esos en que la luz no aparece y uno siente que el cielo pesa más que el cuerpo. Desde temprano discutimos en una reunión los efectos inminentes de los recortes federales. Llamé a mi congresista, al senador, al vicepresidente, al presidente. No sé si sirve. Tengo la sensación —y no soy el único— de que vivimos bajo una administración que ha convertido toda crítica en campo enemigo. Salí con el ánimo a media asta, la salud resentida. Ayer, en un café de Bloomfield, le dije a un viejo amigo —escéptico declarado— que sin Dios todo esto sería mucho más arduo. Yo tengo a Dios, le dije, y eso me permite avanzar con cierta ligereza, incluso cuando mi cuerpo duele y mi futuro clínico es incierto.

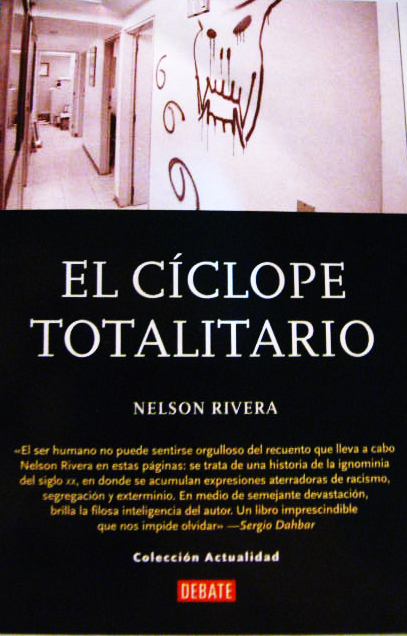

Hoy comienzo la lectura de El cíclope autoritario, de Nelson Rivera. No lo había leído antes, aunque fue publicado en 2009, justo el año en que yo partí de Venezuela sin posibilidad de regreso. Lo vi aparecer en reseñas, supe de su existencia, pero mi exilio fue urgente, desordenado, de ruptura, y lo que no me llevé quedó como suspendido en un tiempo inaccesible. Solo ahora —quince años después, gracias a la generosidad de Vasco Szinetar— puedo saldar esa deuda pendiente con la lectura. Lo hago como quien reencuentra un libro que le había sido destinado, pero cuya lectura debió esperar que pasara la tormenta.

Lo abro, y ya en las primeras páginas me siento en casa. No en la geografía, sino en la gravedad. Rivera escribe con precisión quirúrgica, pero también con una extraña forma de compasión intelectual. Plantea de entrada que pensar la guerra en tiempos de paz es casi un contrasentido, pero también un deber. La guerra —dice— no irrumpe como relámpago, sino que se gesta en la penumbra, en la negación psíquica colectiva, en el veto emocional a concebir lo impensable. Y eso me toca directamente. ¿No fue eso exactamente lo que nos ocurrió a los venezolanos? ¿No vivimos una guerra sin guerra, una aniquilación sin trincheras, una pérdida de libertades disfrazada de épica popular?

Lo que Nelson Rivera llama emociones abstractas —nación, pueblo, patria, revolución— yo las viví transformadas en consignas, luego en armas retóricas, luego en instrumentos de exclusión. Me estremece cuando leo que “a toda guerra la precede la alta marea de la esperanza”. Qué frase. Qué exactitud para describir ese momento en que creímos que todo iba a cambiar. Y cambió, claro. Pero hacia lo más oscuro. El “hombre nuevo” terminó siendo un cíclope, sí, pero no por visión, sino por mutilación del pensamiento: una sola mirada, un solo lenguaje, una sola verdad.

Leo desde Pittsburgh, desde este lugar que hace quince años no significaba nada para mí y ahora es la ciudad donde envejezco. Me he convertido —lo dije una vez en broma— en un montañés de los Apalaches, ajeno a los pasillos editoriales de mi país, observador tardío de sus libros, lector desplazado. Esta lectura, entonces, es también una forma de regresar. Pero no con nostalgia, sino con método.

El libro de Rivera me exige detenerme. No puedo leerlo como quien busca ideas para citar. Es un texto para rumiar, para dialogar con filósofos, lingüistas, fonólogos y literatos que han alertado sobre el poder destructor del lenguaje cuando este se vuelve eslogan, cuando deja de servir para pensar y se convierte en dispositivo de dominación. Me vienen a la cabeza Arendt, Steiner, Michael Ignatieff, incluso Simone Weil, pero también los ecos de nuestra propia tradición de pensamiento crítico, hoy tan dispersa, tan reducida a cenizas o a posts en redes que nadie lee.

El nacionalismo, el populismo, el socialismo sentimental, como bien apunta Rivera, no son ideas sino dispositivos afectivos. No operan en el plano de la razón, sino en el de las vísceras. En este sentido, el libro dialoga con toda una tradición de pensamiento que incluye desde la teoría del discurso de Ernesto Laclau hasta la semiótica del fascismo de Umberto Eco. Rivera desmonta con paciencia la forma en que esos aparatos simbólicos —cuando se cosifican y penetran la comunidad— pueden producir la guerra como lógica emocional inevitable. Lo dice sin tremendismo, con una lucidez que espanta.

Hoy solo puedo leer unas páginas. Mañana seguiré. Esta será mi forma de ejercer la crítica desde el exilio: no como análisis definitivo, sino como diálogo diario, diario de pensamiento, forma de acompañar una lectura que llega con quince años de atraso, pero con una urgencia que se mantiene intacta.

Los invito a seguir estas entregas, una a una, como si conversáramos juntos, bajo este cielo nublado, en una esquina de Pittsburgh donde aún queda café caliente, y donde —por más que se insista— no todo está perdido.

El cielo no ha cambiado desde ayer. La luz sigue ausente. Y aunque quise apartarme del libro —porque la densidad de lo que dice no permite una lectura ligera—, no pude. He seguido leyendo como quien abre una puerta que lo conduce, no solo al pasado, sino al presente más crudo: Venezuela en su involución, el mundo en su sustitución sigilosa del liberalismo por formas cada vez más sofisticadas de control emocional, simbólico, institucional.

Nelson Rivera, con la parsimonia de un pensador que sabe que el lenguaje no debe ceder a la urgencia, desarrolla una meditación que no es solo sobre la guerra, sino sobre el alma política de nuestro tiempo. Lo que llama “emociones abstractas” —ese magma compuesto por patria, pueblo, revolución, redención— ha dejado de ser patrimonio de las dictaduras clásicas para convertirse en insumos estructurales de lo que podríamos llamar el nuevo autoritarismo afectivo, ese que no necesita gritos ni uniformes para imponer obediencia.

Mientras leo pienso en cómo los últimos quince años han no solo devuelto a Venezuela al siglo XIX, sino que han confirmado que la modernidad no era irreversible. La caída del Muro de Berlín no inauguró el fin de la historia, como Fukuyama creyó, sino apenas una tregua. Lo que vemos ahora es un mundo resbalando hacia formas suaves, pero implacables, de gobierno: el algoritmo como juez, el bulo como doctrina, el enemigo como necesidad estructural.

Rivera lo formula así: la guerra, antes de ser cañón, es lengua. Una lengua que “reduce lo múltiple”, que “aplana”, que convierte todo en un sistema de oposiciones inapelables: nosotros/ellos, leales/traidores, matar/morir. En esa gramática binaria, la libertad no tiene conjugación posible. Solo queda el eco monocorde del eslogan. Ahí es donde entramos nosotros, los que aún escribimos, como últimos fonólogos de la disidencia.

Leo y subrayo: “la lengua de la guerra tiene un propósito: aplanar, reducir, desvirtuar la realidad a lo insignificante”. Pienso en cuántas veces se ha repetido esa operación entre nosotros. En cuántos discursos de Estado —de todos los signos— que han convertido el verbo en garrote. Esta lengua guerrera, como explica Rivera, no comunica, impera. No busca el sentido, imputa. No interroga, dictamina. La guerra —nos recuerda— no empieza con bombas, sino con la lenta normalización de esa lengua hueca, rimbombante, que hace de la diferencia una amenaza.

Lo que Rivera denuncia con rigor —y sin estridencias— no es solo la maquinaria del horror físico, sino también la estetización del conflicto. En un mundo saturado de pantallas, la guerra se ha vuelto transmisible, editable, digerible. La propaganda ya no necesita decir la verdad, solo necesita tener buen diseño gráfico. Es la versión contemporánea del “control del relato” que Walter Benjamin advirtió en los años treinta: el fascismo no destruye el arte, lo convierte en parte del decorado del poder. Hoy esa estetización se hace algoritmo, trending topic, storytelling. El autoritarismo del presente no impone silencio: impone ruido. Mucho. Lo suficiente para que la disidencia se pierda en la cacofonía. Frente a eso, este libro es un ejercicio de desprogramación.

Más adelante, Rivera entrega testimonios. No son cifras ni conceptos: son cuerpos, heridas, niños descuartizados, mujeres escupidas por sus verdugos, hombres escondidos en pantanos con sus hijos a cuestas. Esos relatos (Armenia, Camboya, Ruanda, Vietnam) no pertenecen a un solo continente ni a una sola ideología. Pertenecen al corazón oscuro del ser humano cuando el lenguaje ha dejado de ser casa y se ha convertido en campo de exterminio.

Me cuesta leer estos fragmentos sin que el estómago se revuelva. Pero también me doy cuenta de que no se puede pensar la política del presente sin pasar por estas páginas. Porque la guerra ya no necesita llamarse guerra. Puede llamarse “revolución bonita”, “orden emergente”, “proyecto civilizatorio”. Puede tener voceros con micrófonos, no con rifles. Pero sus efectos son los mismos: silencio, sumisión, hambre, miedo.

Rivera nos obliga a mirar de frente lo que otros eluden con teorías funcionales o discursos conciliatorios. Nos recuerda que la verdadera barbarie no es la que produce gritos, sino la que impone el silencio. Ese silencio que se escucha en los relatos de quienes sobrevivieron a todo y no saben ya cómo volver a hablar.

No hay metáfora aquí. Hay exactitud. La guerra —escribe— es “la baja de Dios”, “la disolución de los contratos de lo humano”. Leer eso en 2025 es entender que no basta con denunciar los autoritarismos de viejo cuño. Hay que interrogar también el nuevo orden emocional que nos rodea: el que convierte la política en performance, la verdad en meme, la moral en algoritmo. Y entonces preguntarse: ¿se detendrá aquí este nuevo modelo? ¿China será su estación final o nos aproximamos a un “paraíso escandinavo” donde la libertad sea apenas una nota al pie?

Al final, esta lectura se convierte para mí en un ejercicio testimonial. No solo por lo que dice Rivera, sino por lo que despierta en mí como lector que ha visto su país hundirse sin una guerra formal, pero bajo todas sus lógicas. Leer El cíclope autoritario no es solo leer sobre la guerra, es leer desde una herida. Una herida que no sangra, pero que tampoco cierra. Este libro, en su sobriedad, en su contundencia sin dramatismo, me devuelve al corazón de una pregunta que ya casi nadie se atreve a formular en público: ¿Qué hacemos cuando el lenguaje ha sido secuestrado por quienes lo usan para justificar lo injustificable? Quizás, por ahora, la única respuesta sea seguir leyendo. Y escribir, aunque sea desde el margen.

Sigo leyendo. No puedo dejar de hacerlo. No con un libro así. No con esta gravedad. No con este eco que me recuerda, a cada línea, que pensar es resistir. Que narrar es contradecir el eslogan. Que cada palabra no rendida es un pequeño fuego contra la lengua de la guerra.

Mañana más.

Leave a comment